企業は人なり

会社は株主の所有物なので、株主は会社の倒産時には投資している株券の価値は0円になる。従業員は会社が倒産しても給与の未払いなどは請求できる。株主は会社経営に口出しをするのは会社の株券を購入しているからに他なら ・・・

↓つづきを読むこのサイトはJavaScriptがオンになっていないと正常に表示されません

会社は株主の所有物なので、株主は会社の倒産時には投資している株券の価値は0円になる。従業員は会社が倒産しても給与の未払いなどは請求できる。株主は会社経営に口出しをするのは会社の株券を購入しているからに他なら ・・・

↓つづきを読む

ショッピングモールや駅ビルのテナントが抜けている。飲食店、雑貨店、洋品店、八百屋、鮮魚店、お惣菜店など多くのテナントが抜けている。都会では、半年もたずにテナントが入れ替わることさえある。 人口 ・・・

↓つづきを読む

若い頃、銀行に行って融資のお願いをしたら100万円の融資を受けたければ、100万円の定期預金をしてくださいと言われたことがある。担保や保証人を入れても返済の保証がないとき、銀行はこうした態度をとる。自宅の購 ・・・

↓つづきを読む

売上減少に悩む企業は多く、僕のところにもいろいろな相談がきている。飲食店から製造業迄いろいろな業種の方がコロナ以降、売上低迷に悩んでいる。自営業の場合、自社の商品がお客様に受け入れられていないことが最大の原 ・・・

↓つづきを読む

学習塾は入塾生が入試という目標をもって入学してくるので入試が終われば退塾していく。そこで学習塾は退塾した生徒数以上に入塾生を集めなければ売り上げは減少してしまう。つまり、学習塾は毎年新規開校をやっているよう ・・・

↓つづきを読む

入社すれば、上司から仕事の指導やミーティングがある。上司は自分が役職付きなので偉いと思っているので、自分より高額品を部下が持っていると気分を害して苛めるようになることが多い。それを知らずになけなしのお金をは ・・・

↓つづきを読む

100年間生きるのに、仕事は50代で役職定年やリストラなど厳しい現実。最初の50年は若く元気で体力も気力もあるが、50代以後の50年間を仕事もせずに生きるのは無理というもの。とても年金や蓄えだけで生活できな ・・・

↓つづきを読む

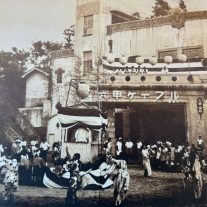

昭和30年代の和歌山県では、国鉄(現在のJR西日本)の機関車が現役で走っていた。真っ黒の煙を強烈に吐き出して、汽笛いっせいガタンと動いて加速していく機関車は力強かった。車内は木製が多く、タバコを吸う人が多い ・・・

↓つづきを読む パソコン教室わかるとできる

パソコン教室わかるとできる わかるとできるbiz

わかるとできるbiz 株式会社わかるとできる

株式会社わかるとできる